【矯正歯科】

下の歯の歯並びが悪い原因と治し方|下の歯だけ矯正で整える方法を解説

Last Updated on 2025年10月26日 by 小川朗子

鏡を見たとき、「下の歯のガタつきが気になる」「下の歯だけ歪んできた気がする」と感じたことはありませんか?

実は、下の歯並びの乱れは大人になってから目立ってくることが多く、「下の歯だけ矯正したい」「下の歯のガタガタを治したい」と感じている大人の方が増えています。

最近は大人の部分矯正や下の歯のマウスピース矯正など、目立たずに治せる方法も多くあります。

下の前歯は、年齢とともに口元が下がり、会話中や笑顔のときに見えやすくなる部分です。

そのため、見た目の印象だけでなく、歯磨きのしづらさや噛み合わせの不調など、健康面にも影響を与えます。

本記事では、下の歯の歯並びが悪くなる原因やデメリット、大人でもできる治し方(矯正方法)について詳しく解説します。

下の歯並びが悪くなる主な原因

先天的な要因(生まれつき)

◊顎が小さい、または歯が大きいことでスペースが足りず歯が重なって生える

◊下顎の発育が不十分で、歯が内側に傾く

→ 結果として「下の歯のデコボコ(叢生)」が起こります。

後天的な要因(加齢・生活習慣)

◊加齢による骨量の減少で歯が前方に傾く

◊頬杖・片噛み・舌癖などの癖

◊親知らずが押すことで前歯が重なる

◊口呼吸や噛む回数の少なさによる顎の発達不足

特に大人の場合、「昔はきれいだったのに最近下の歯が重なってきた」というケースが多く見られます。

これは加齢変化による歯列の前方移動が原因です。

下の歯並びが悪いことによるリスク

① 見た目のコンプレックス

下の歯は、話しているときや笑ったときに意外と目立ちます。画像を見ている時に、人の下の歯の歯並びが気になったことはありませんか? 下の歯がガタガタしている、などの歯並びの乱れがあると、「笑うと気になる」「写真で下の歯が見える」など、心理的な負担にもなります。

② 虫歯・歯周病リスクの上昇

歯が重なっている部分は歯ブラシが届きにくく、磨き残しが生じてプラークが溜まりやすいです。

その結果、虫歯や歯周病になりやすく、気が付きにくいため進行していることもあります。

③ 顎関節や肩・首への負担

前歯で上手く噛めないなど噛み合わせがズレることで顎関節症や頭痛、肩こりを引き起こすこともあります。実際に、噛み合わせを整えると首肩の不調が改善したという例も多くあります。

下の歯並びの代表的なタイプ

■ 叢生(そうせい)

歯の重なりやねじれがある状態。

歯磨きが難しく、見た目にもガタガタが目立ちやすいタイプです。

■ 反対咬合(受け口)

下の歯が上の歯より前に出ている状態。

顎関節や発音に影響を与え、顔の印象にも左右します。

■ 1本だけズレているケース

「1本だけがとくに前に出てきた」「1本だけ引っ込んでいる」など、部分的な歯列不正。

放置すると徐々に他の歯列も乱れます。

下の歯だけ矯正はできる?

結論から言うと、下の歯だけ矯正は可能です。

ただし、噛み合わせのバランスを見ながら行う必要があります。

▶ 部分矯正のメリット

◊前歯だけなど、気になる部分を短期間で改善できる

◊全体矯正に比べ費用が抑えられる

◊装置が小さく、見た目の負担が少ない

▶ 注意点

◊噛み合わせを考慮しないと上の歯とのずれが生じる

◊適応範囲は軽度〜中等度の症例に限られる

治療方法の種類と特徴

■ ワイヤー矯正

最も確実に歯を動かせる方法。下の前歯の叢生など、歯の重なりが強いケースにも対応可能です。

適応範囲が広く、歯を抜かずに部分的に整えたい方にも向いています。

■ マウスピース矯正(インビザラインなど)

透明で目立たず、取り外し可能。

軽度〜中等度の歯並びに適しています。

装着時の痛みが少なく、日常生活への影響も最小限です。

■ セラミック矯正

歯を削ってセラミックを貼ったり被せたりすることで短期間で見た目を整える方法。

「すぐに見た目を変えたい」「前歯を白く整えたい」「上の歯の色と形に合わせたい」方に選ばれます。

ただし、歯を削る必要があるため慎重な検討が必要です。

当院の「下の歯」矯正症例

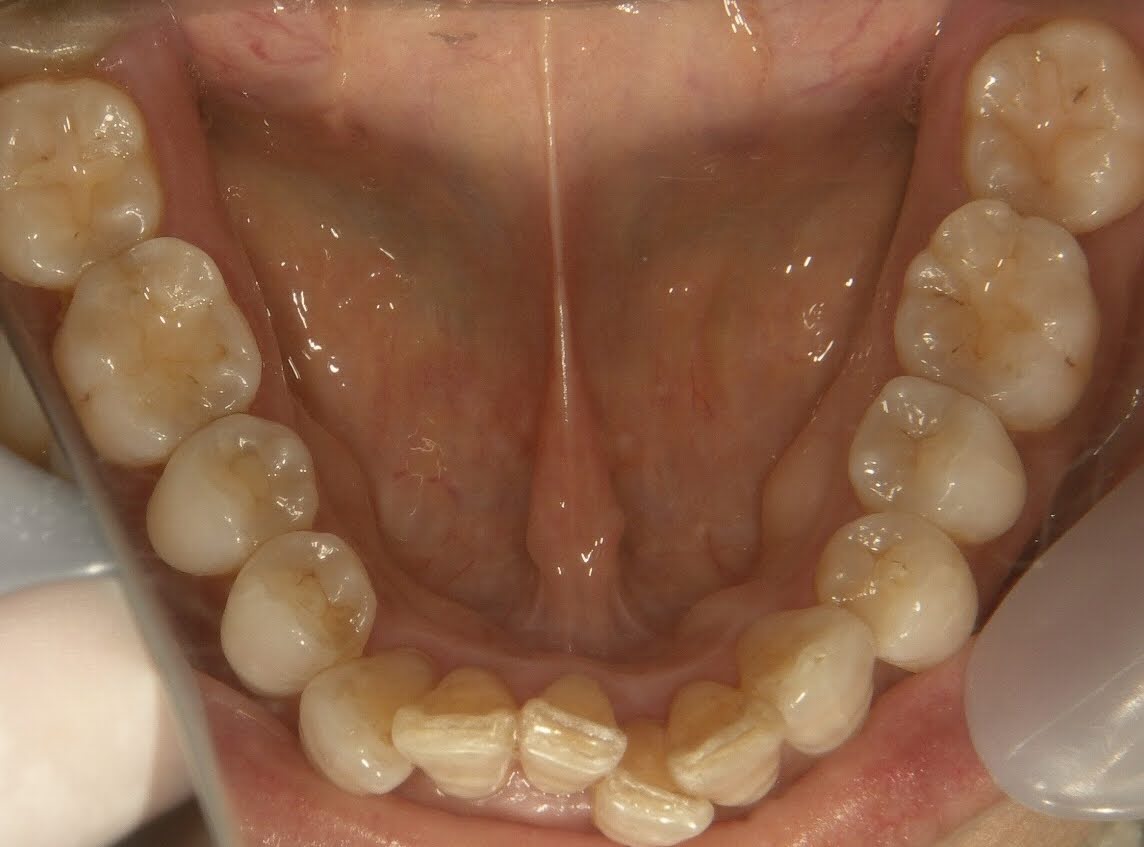

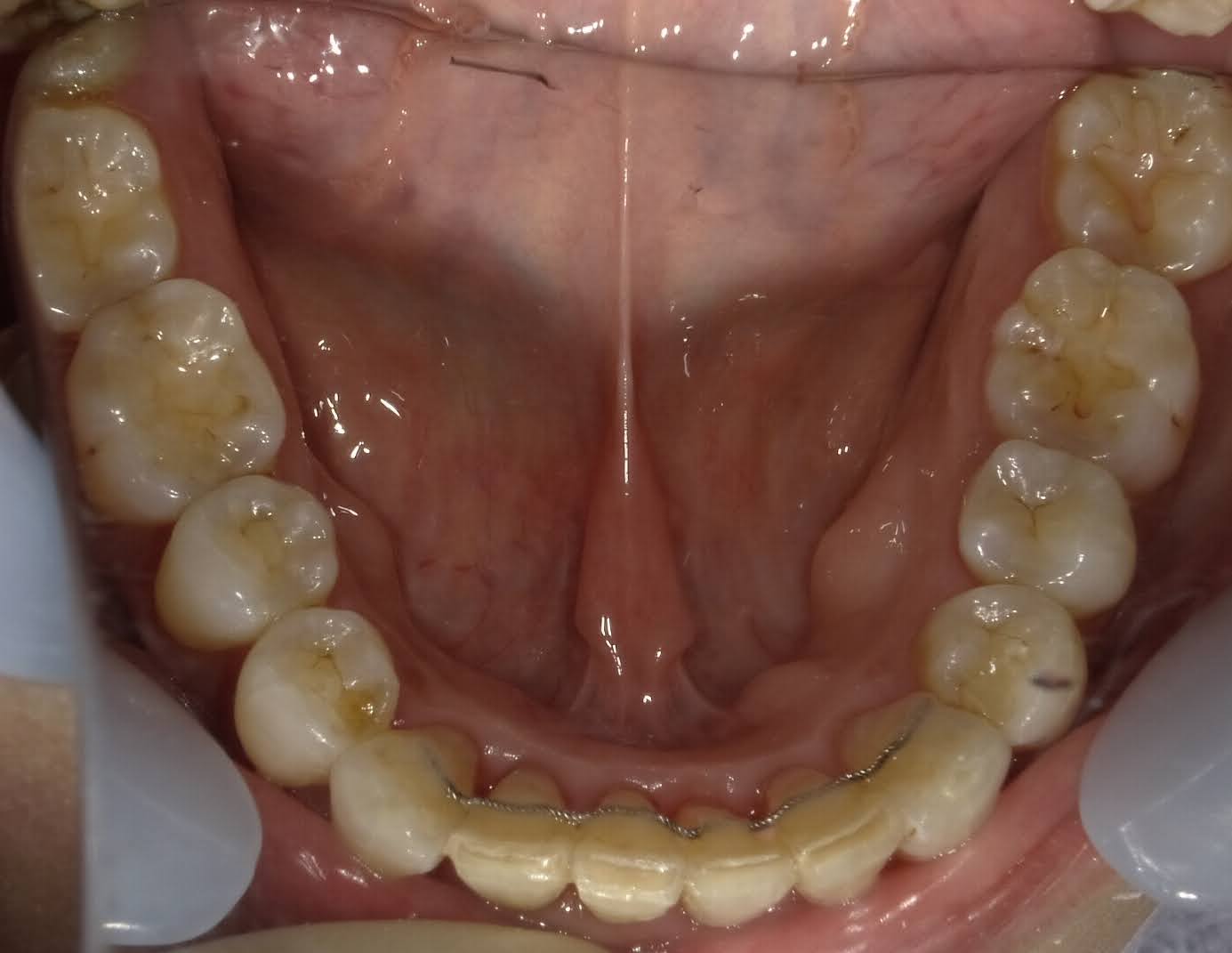

症例①】重度の下の歯のガタガタ(叢生)

治療法:部分ワイヤー矯正(14ヶ月)

→ 歯を抜かず、間を削ってスペース確保。自然な並びに。

治療費用:¥440000(税込) 来院時調整料 ¥5500

治療のリスク デメリット 歯を削る必要がある。 部分矯正のため、歯の動きに制限がある。

Before After

After

After

症例②】1本だけ前に出ている前歯

治療法:上下前歯の部分ワイヤー矯正(10ヶ月)

→ 加齢で傾いてきた前歯を戻し、歯肉の負担も軽減。

治療費用:下顎¥385000 来院時調整料金¥5500 (税込)

治療のリスク デメリット 歯肉退縮 ブラックトライアングル

Before

After

【症例③】反対咬合

治療法:上下全顎インビザライン(15ヶ月)

→ 顎間ゴムを併用し、噛み合わせを改善。下の歯のマウスピース矯正は、反対咬合のケースなど噛み合わせ改善が必要な場合は全体矯正の適応となります。

治療費用 ¥990000(税込)

治療のリスク デメリット 保定装置をしないと後戻りする

Before

After

【症例④】軽度の叢生

治療法:ラミネートベニア(1.5ヶ月)

→ 上の前歯治療に合わせて下も自然に整えた審美修復。

治療費用:下の前歯6本のラミネートベニア¥970200(税込)

治療のリスク デメリット 歯を削る必要がある

Before

After

まとめ|下の歯の矯正で口元全体の印象が変わる

下の歯の歯並びが悪くなる原因は、顎の大きさや生活習慣、加齢などさまざまです。下の歯のガタガタやズレが気になる方も、下の歯だけの部分矯正やマウスピース矯正で自然に改善できます。

自然で美しい仕上がりを希望される方へ

当院では、非抜歯矯正・マウスピース矯正・審美修復を組み合わせ、

歯並びと口元の美しさを両立した治療を行っています。

下の歯だけ気になる方も、まずはお気軽にご相談ください。

無料カウンセリングで「あなたに合う下の歯矯正プラン」をご提案しています。

当院のInstagramアカウントはこちら

-

治療相談受付中!

まずはお気軽にご連絡ください。 -

\ お電話はこちら /

⌚受付時間:10:00-13:00/14:30-19:00

-

\ 治療相談受付中! /

矯正無料相談・審美治療相談

監修者

- アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿 小川 朗子(おがわ あきこ)

-

1996年 鶴見大学歯学部卒業

1997年〜2006年 都内開業医勤務

2004年〜南青山デンタルクリニック副院長

2006年 アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿開院

2007年 抗加齢医学会認定専門医取得

2015年 インビザライン認定医取得

2017年 高濃度ビタミンC点滴認定医取得

2018年 インディアナ州立大学歯学部 歯科矯正プログラム認定医取得

2018年 著書「若さを取り戻す歯のエイジングケア」出版 - 公式サイトトップへ