【矯正歯科】

マウスピース矯正の失敗例6選|よくある原因と失敗を防ぐためのポイント

Last Updated on 2025年10月21日 by 小川朗子

「マウスピース矯正を始めたけれど、思ったように歯が動かない」「噛み合わせが変になった気がする」そんな不安を感じていませんか?

近年、目立ちにくく快適に治療できるマウスピース矯正(インビザラインなど)は人気が高まっていますが、その一方で「理想の歯並びにならなかった」「治療が長引いた」といった失敗事例もあります。

マウスピース矯正は、正しく行えば非常に優れた矯正方法ですが、自己管理や治療計画の精度次第で結果が大きく左右されるという特徴があります。

この記事では、実際によくある失敗例を6つ挙げ、その原因と防ぐためのポイントをわかりやすく解説します。

この記事を読むことで「なぜ失敗が起きるのか」を理解し、治療中の注意点や信頼できる歯科医院の選び方を具体的に知ることができます。

特に、これからマウスピース矯正を始めようとしている方や、現在治療中で違和感や不安を感じている方にとって、後悔しないための大切な判断材料となる内容です。

目次

マウスピース矯正は本当に失敗するの?

マウスピース矯正は正しい診断と管理のもとで行えば高い効果が期待できますが、治療計画や自己管理の不備によって「失敗した」と感じる人も少なくありません。

原因の多くは、マウスピース矯正の特性を十分に理解せずに始めてしまうことにあります。

マウスピース矯正は、見た目が自然で取り外し可能という利点がある一方で、歯を動かす力が弱く、患者自身の装着習慣に大きく左右される治療法です。

また、担当医の経験不足や、患者の歯並びがマウスピース矯正に適していなかった場合にも、理想的な結果が得られないことがあります。

マウスピース矯正でよくある失敗例6選

マウスピース矯正は人気のある治療法ですが、装着時間や治療計画の誤りによって期待通りの結果が得られないことがあります。

・理想の歯並びにならなかった

・噛み合わせが悪くなった

・虫歯、歯周病になった

・歯茎が下がる(歯肉退縮)

・矯正後に後戻りが起きた

・治療期間が長引いた

ここでは、代表的な6つの失敗例とその背景を解説します。

理想の歯並びにならなかった

期待した歯並びにならない原因は、治療計画の精度や装着時間の不足にあります。

マウスピース矯正はコンピューターによるシミュレーションで治療を進めますが、実際の歯の動きは個人差が大きく、想定通りに進まない場合があります。

また、装着時間が1日20時間未満になると、歯にかかる力が足りず、予定通りに移動しません。歯がデコボコのまま残ったり、歯間にすき間ができるケースもあります。

噛み合わせが悪くなった

噛み合わせの不調は、見た目重視の治療計画やマウスピースの厚みによる咬合変化が原因です。

マウスピース矯正は前歯の並びを整えるのが得意ですが、奥歯の高さや位置が微妙に変わることで、上下の噛み合わせにズレが生じることがあります。

その結果、食事がしづらくなったり、顎関節に負担がかかることがあります。特に奥歯が沈み込み、前歯ばかりが当たる状態になると、噛み合わせの悪化を感じやすくなります。

虫歯・歯周病になった

虫歯や歯周病の発症は、マウスピース装着中の衛生管理不足が主な原因です。

食後に歯磨きをせずマウスピースを再装着すると、内部に食べかすや菌が閉じ込められ、虫歯や歯肉炎を起こしやすくなります。

さらに、マウスピースを十分に洗浄しないと、細菌が繁殖しやすい環境になります。口腔内を清潔に保てない場合、矯正治療の中断や延長を招くことがあります。

歯茎が下がる(歯肉退縮)

歯茎が下がる原因は、無理な歯の移動や歯周病の進行にあります。

歯を外側へ動かす際に、歯を支える骨の範囲を超えると、歯茎が後退して歯根が露出します。

また、歯周病がある状態で矯正を行うと、炎症によって歯茎の厚みが減少し、治療後に見た目の変化が目立つことがあります。見た目の審美性だけでなく、知覚過敏や歯のぐらつきにつながる場合もあります。

矯正後に後戻りが起きた

矯正後に歯が元の位置に戻る原因は、保定装置の使用不足や生活習慣の影響です。

矯正直後の歯はまだ安定しておらず、リテーナーを外したままにすると、周囲の筋肉や舌の力で歯が動きやすくなります。

また、舌で前歯を押す、口呼吸をするなどの癖が残っていると、矯正前の状態に戻りやすくなります。治療を終えた後も、一定期間は保定装置を正しく使用することが重要です。

治療期間が長引いた

治療期間が延びる理由は、装着時間の不足や予期せぬトラブルによる中断です。

マウスピース矯正は段階的に歯を動かす治療法のため、1日でも装着を怠ると予定がずれ込みます。

また、治療中に虫歯や歯周病が見つかると、治療を優先する必要があり、その分だけ矯正が遅れることになります。

稀に歯が動きにくい体質の場合もあり、予定よりも多くのアライナーを作り直すケースもあります。

マウスピース矯正が失敗する主な原因

マウスピース矯正の失敗は、患者の自己管理不足と、歯科医師の計画ミスの両方から起こります。

主な原因は次の5つです。

- 装着時間が足りないなどの自己管理不足

- 正しい装着が行われていなかった

- 治療計画や診断のミス(医師側の問題)

- 適応外の歯並びを無理に治療している

- オーラルケアやマウスピースの衛生管理が不十分

- 定期通院・経過観察を怠ってしまった

装着時間の不徹底や定期通院の怠りといった日常的な管理の甘さだけでなく、歯並びに適さない治療計画を立ててしまうことも原因になります。

これらの要因を理解し、治療前にリスクを把握しておくことで、失敗の可能性を大幅に減らすことができます。

装着時間が足りないなどの自己管理不足

マウスピース矯正が失敗する最も多い原因は、装着時間を守れないことです。

マウスピース矯正は、1日20~22時間の装着を前提に計画されています。外している時間が長くなると、歯に十分な圧がかからず、計画通りに歯が動きません。

その結果、次のマウスピースが合わなくなり、治療期間が延びたり、やり直しが必要になることがあります。

また、まだ歯が動ききっていない段階で自己判断で新しいマウスピースに交換すると、歯に過度な力がかかり、痛みや歯茎へのダメージを起こすこともあります。

正しい装着が行われていなかった

マウスピース矯正は、マウスピースをただ歯列にはめるだけではしっかりと歯に密着せず、不適合なまま進めてしまうことで歯の動きに遅れが生じてきます。

歯列から浮いている状態だと計画通りに歯が動きません。治療を順調に進めるためには、マウスピース装着の際に、専用のアライナーチューイや専用デバイスを使用して歯に密着させることが非常に重要です。

治療計画や診断のミス(医師側の問題)

治療計画や診断の誤りも、マウスピース矯正の失敗につながります。

マウスピース矯正はデジタルシミュレーションで歯の動きを設計しますが、実際には患者の骨格や噛み合わせを見極める臨床的判断が欠かせません。

経験が浅い歯科医師が見た目だけを重視した治療計画を立ててしまうと、治療後に噛み合わせがずれ、顎関節や筋肉に負担がかかる場合があります。

また、歯を支える骨の範囲を超えて無理に移動させると、歯茎が下がる(歯肉退縮)などの副作用が生じることがあります。

適応外の歯並びを無理に治療している

マウスピース矯正は、すべての歯並びに対応できる治療法ではありません。

重度の叢生(ガタガタした歯並び)や、抜歯を伴う広いスペースの移動が必要なケースは、マウスピース単独では対応が難しいとされています。

また、顎の位置や骨格に問題がある重度の出っ歯・受け口の場合は、歯を動かすだけでは改善が難しく、外科的な矯正手術が必要なこともあります。

これらの症例にマウスピース矯正を無理に適用すると、歯が計画と違う方向に動いたり、仕上がりが不自然になったりする可能性があります。

オーラルケアやマウスピースの衛生管理が不十分

衛生管理が不十分だと、虫歯や歯周病などのトラブルを引き起こし、治療が長期化することがあります。

食後に歯磨きをせずにマウスピースを装着すると、内部に細菌が増え、虫歯や歯肉炎のリスクが高まります。

さらに、マウスピースを洗浄せずに使い続けると、雑菌が繁殖して口臭や炎症の原因になります。

口腔環境が悪化すると、治療の中断が必要になり、結果的に歯並びの改善が遅れるケースも少なくありません。

定期通院・経過観察を怠ってしまった

通院を怠ると、マウスピースの適合不良や歯の動きのズレに気づくのが遅れ、治療が予定通り進まなくなります。

マウスピース矯正は「自宅で進められる治療」と思われがちですが、実際には定期的なチェックが欠かせません。

アタッチメント(歯の突起)が取れたまま放置したり、マウスピースの変形や不適合な箇所に気づかずに使い続けたりすると、歯に正しい力がかからなくなります。

小さなトラブルを放置したまま進行すると、治療計画そのものをやり直す必要が出ることもあります。

マウスピース矯正の失敗を防ぐための5つのポイント

マウスピース矯正の成功には、治療計画の精度と日々の自己管理が欠かせません。

失敗を防ぐためのポイントは次の5つです。

- 症例数が豊富な矯正専門医を選ぶ

- 1日20時間以上の装着を守る

- マウスピースを歯にしっかりフィットさせる

- 口腔内とマウスピースを常に清潔に保つ

- 治療中の違和感はすぐに相談する

- リテーナー(保定装置)を必ず装着する

治療を始める前に、経験豊富な歯科医師を選び、装着時間や衛生管理を徹底することが大切です。

また、治療中の違和感を放置せず、治療後も保定装置を継続的に使用することで、後戻りを防げます。

症例数が豊富な矯正専門医を選ぶ

マウスピース矯正を成功させるためには、経験豊富な歯科医師を選ぶことが最も重要です。

マウスピース矯正はデジタル技術でシミュレーションを行いますが、その精度を最大限に生かすには、臨床経験と診断力が欠かせません。

症例数が多い歯科医師は、歯並びのタイプや骨格の違いによるリスクを理解しており、的確な判断で治療計画を立てることができます。マウスピースだけでは行えない歯の動きに対して補助装置等でリカバリーに対応できることも失敗を防ぐために重要です。

日本矯正歯科学会やインビザラインなどの認定医資格を持つかどうか、実際の症例写真や治療実績を確認してからクリニックを選ぶと安心です。

1日20時間以上の装着を守る

マウスピース矯正は装着時間が不足すると、計画通りに歯が動かず失敗につながります。

1日20~22時間の装着を継続することが、治療効果を得るための基本条件です。

外出先で外したまま過ごす時間が増えると、歯の移動が遅れ、次のマウスピースが合わなくなることがあります。

食事や歯磨き以外の時間は常に装着することを意識し、スマートフォンのリマインダー機能を活用したり、外出時に専用ケースを携帯したりするなど、生活の中で習慣化できる工夫を取り入れましょう。

マウスピースを歯にしっかりフィットさせる

インビザラインなどのマウスピース矯正では、アライナー(マウスピース)を歯に正しく密着させることがとても重要です。

アライナーがしっかり歯にフィットしていないと、歯に十分な力がかからず、計画通りに動かなくなってしまいます。その結果、治療期間が延びたり、追加のアライナーが必要になることもあります。

正しく密着させるためには、装着毎にアライナーをしっかり押し込むように確認することが大切です。

治療中に使用する「チューイー」や専用デバイスなどの補助アイテムを活用することで、より確実にフィットさせることができます。

口腔内とマウスピースを常に清潔に保つ

衛生管理を怠ると、虫歯や歯周病の発症につながり、矯正治療の中断を招く恐れがあります。

食後は必ず歯磨きをしてからマウスピースを装着し、口腔内を清潔に保ちましょう。

また、マウスピース自体にも汚れや細菌が付着します。専用の洗浄剤やぬるま湯で毎日洗浄し、熱湯や歯磨き粉を使うのは避けてください。

マウスピースを衛生的に保つことは、治療効果だけでなく口臭や炎症の予防にもつながります。

治療中の違和感はすぐに相談する

違和感や異常を感じた際は、次の予約日を待たずに早めに相談することが重要です。

マウスピースが合わない、痛みが強い、アタッチメントが外れたといった症状を放置すると、歯の動きが計画とずれ、治療が延びる可能性があります。

定期通院を守り、歯科医師に経過を確認してもらうことで、問題を早期に発見しやすくなります。

小さなトラブルを放置しない姿勢が、治療をスムーズに進めるための重要なポイントです。

リテーナー(保定装置)を必ず装着する

マウスピース矯正は、歯を動かした後の「保定期間」も非常に大切です。

矯正後の歯は元の位置に戻ろうとする性質があるため、歯科医師の指示通りにリテーナーを装着し続ける必要があります。

装着を怠ると、せっかく整えた歯並びが数か月で崩れてしまうことがあります。

保定期間は一般的に治療期間と同程度、またはそれ以上になることもあるため、自己判断で中止せず、歯科医師の指示に従って管理を続けましょう。

マウスピース矯正に向かない歯並び

マウスピース矯正は目立たず快適な治療法ですが、すべての歯並びに対応できるわけではありません。

マウスピース矯正に不向きとされる代表的なケースは以下の4つです。

・重度の不正咬合である

・顎の骨格に問題がある

・重度の歯周病で歯を支える骨が弱っている

・インプラントが多数入っている

特に、歯の移動量が大きいケースや、顎の骨格に問題がある症例では、マウスピース単独では十分な効果を得られない場合があります。

また、歯を支える骨が弱っている場合や、インプラントが多数入っている場合も、治療の適用が難しくなります。

重度の不正咬合である

重度の不正咬合は、マウスピース矯正では対応が難しいケースです。

マウスピース矯正は、歯を少しずつ段階的に動かすことに適していますが、大幅な移動を必要とする症例では十分な力を発揮できません。

歯が極端に重なり合う「叢生(そうせい)」や、前歯が大きく前方に出ている「上顎前突(出っ歯)」、下顎が前に出ている「下顎前突(受け口)」などが該当します。

こうしたケースでは、歯を抜いてスペースを作ったり、強い力で動かす必要があるため、ワイヤー矯正や外科的矯正の方が適している場合があります。

また、歯のねじれが大きい場合も、マウスピースでは十分に回転させることが難しく、補助装置が必要になります。

顎の骨格に問題がある

顎の骨格が原因で歯並びが乱れている場合、マウスピース矯正では根本的な改善ができません。

例えば、上顎や下顎の位置が前後に大きくずれている骨格性の出っ歯や受け口は、歯を動かすだけでは治せません。

マウスピース矯正は「歯の位置を整える」装置であり、顎の形や大きさを変えることはできないためです。

骨格の問題を伴う場合は、外科手術とワイヤー矯正を併用する「外科的矯正治療」が適しているケースが多くなります。

治療前の精密検査で顎の骨格を含めた診断を受けることが、適切な治療法を選ぶための重要なステップです。

重度の歯周病で歯を支える骨が弱っている

歯周病が進行して歯を支える骨(歯槽骨)が溶けている場合、マウスピース矯正や矯正治療自体を行うことが難しいです。

歯を動かすための力が歯や骨に加わることで、歯周病がさらに悪化し、歯のぐらつきや脱落の危険が高まるためです。

特に、歯茎の腫れや出血、歯の動揺がある状態で矯正を始めると、取り返しのつかないダメージを引き起こす可能性があります。

矯正治療を検討する前に、まず歯周病の有無を診断し、歯周病が進行している場合は事前にしっかりと治療し、歯と骨の健康を回復させることが最優先です。

口腔内が安定していれば、矯正治療が可能になる場合もあります。

インプラントが多数入っている

インプラントが多数ある場合、マウスピース矯正での歯の移動が制限されます。

インプラントは人工歯根として骨と強く結合しており、矯正の力を加えても動かすことができません。

インプラントの位置によっては、他の歯を動かすスペースや方向が限られてしまうため、インプラント部を全く動かさない範囲での矯正治療計画となります。

インプラントが1~2本程度で、歯並びを整えるにあたり、支障が出ない位置にある場合は治療が可能ですが、事前に専門医の診断を受けることが重要です。

もしマウスピース矯正で失敗したと感じたら

マウスピース矯正の途中で「歯が動かない」「噛み合わせが変になった」と感じた場合は、できるだけ早く対応することが重要です。

対応のステップは以下の4つです。

・まずは担当医に相談し、治療計画を見直す

・セカンドオピニオンで他院の意見を聞く

・再矯正やワイヤー矯正に切り替える選択肢を検討する

・返金・契約内容を確認してトラブルを防ぐ

放置すると症状が悪化し、治療期間の延長や再治療が必要になる可能性があります。

まずは担当医に相談し、治療計画を見直す

違和感や不安を感じたら、まず現在の担当医に相談することが最も大切です。

治療を担当している歯科医師が、あなたの歯並びと治療経過を最も正確に把握しているため、問題の原因を特定しやすいからです。

歯が予定通りに動かない、マウスピースが浮いてしまう、噛み合わせがずれているなど、具体的な症状を詳しく伝えましょう。

多くの場合、マウスピースの再製作やアタッチメントの追加、治療計画の再シミュレーションで修正が可能です。

また、装着時間やケア不足など、患者側の生活習慣が原因の場合もあるため、改善方法を担当医から指導してもらうことが重要です。

セカンドオピニオンで他院の意見を聞く

担当医の説明に納得できない場合は、他の矯正専門医に意見を求めることも有効です。

セカンドオピニオンでは、第三者の専門医が客観的に現在の治療計画を評価し、問題点や別の治療方法について意見をくれます。

異なる視点からの診断を受けることで、自分の治療が適切かどうかを冷静に判断できるようになります。

相談内容を整理し、レントゲンや治療記録を持参すれば、より正確な評価を受けられます。

セカンドオピニオンの結果をもとに、現在の治療を続けるか、他院に転院するかを検討しましょう。

再矯正やワイヤー矯正に切り替える選択肢を検討する

マウスピース矯正では修正しきれない場合、再矯正やワイヤー矯正に切り替える選択もあります。

再矯正(リファインメント)とは、追加のマウスピースを作製して歯の最終調整を行う方法です。

軽度のずれや噛み合わせの修正であれば、再矯正によって改善できる場合があります。

一方で、歯の回転や大幅な移動が必要な場合は、ワイヤー矯正のほうが適しています。

ワイヤー矯正は強い力を継続的にかけることができるため、マウスピースでは難しい動きにも対応できます。

担当医と相談し、歯の状態や費用、期間を比較したうえで最適な方法を選びましょう。

返金・契約内容を確認してトラブルを防ぐ

治療の見直しや転院を検討する場合は、契約内容や保証制度を確認することが大切です。

多くのマウスピース矯正ブランドやクリニックでは、再矯正の費用補償や追加アライナーの作製に関する保証制度を設けています。

また、治療を途中で中断する場合や他院へ転院する場合、進行状況に応じて未使用分の費用が返金されることもあります。

契約書や同意書を改めて確認し、不明点はクリニックの担当者に問い合わせましょう。

費用面のトラブルを防ぐためには、口頭ではなく書面での確認が安心です。

当院のマウスピース矯正の症例

症例1 インビザラインマウスピース矯正

追加治療:1回奥歯の噛み合わせ改善のリカバリーあり

主訴:歯のすき間、すきっ歯を治したい

治療方法:インビザラインモデレートプラン

治療費用:¥759000(税込)※キャンペーン価格

治療期間:1年4ヶ月

治療のリスクデメリット:装着時間が短いと治療計画通りに進まない 保定装置を怠ると後戻りする

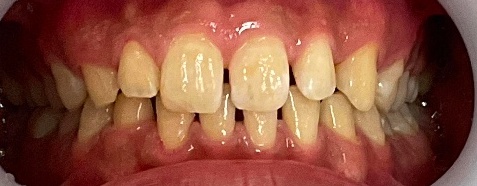

Before

歯のすき間が広く矯正治療の適応だったことでインビザライン治療を開始しました。

1回目治療終了時

インビザライン治療では、症例により治療経過の中で奥歯が噛まなくなることがあります。

それは、マウスピースの圧力により歯に圧下の力が働くためです。このような場合は、ゴムをかけたり、マウスピースを加工してリカバリーします。

このように、奥歯の噛み合わせがゆるい部分にゴムをかけてもらいます。

3ヶ月後奥歯の噛み合わせが改善されています。その後も引き続きゴムをかけて後戻りの力を防ぎます。

After

症例2

インビザラインマウスピース矯正

追加治療:2回

主訴:ガタガタの歯を綺麗にしたい

治療方法:インビザラインコンプリヘンシブ上下

治療費用:¥990000(税込)

治療期間:2年

治療のリスクデメリット装着時間が短いと治療計画通りに進まない 保定装置を怠ると後戻りする

Before

ワイヤーをつけずに、マウスピースの治療をご希望でしたのでインビザラインコンプリヘンシブプランで治療を行いました。

前歯のガタガタが強く、一見マウスピース矯正が難しそうに見えますが、歯を抜かずに、ゴムやワイヤー併用なしで治しました。装着時間を守り、正しくしっかりと装着を行うときちんと動きます。

After

治療後は、奥歯の銀歯をジルコニアに変えて歯並びだけでなく見た目の美しさも得られました。現在は4ヶ月ごとのメンテナンスで、綺麗な歯並びと虫歯や歯周病のない健康なお口をキープできています。

症例3

インビザラインgo矯正(前歯部分矯正)

主訴:歯のすき間を閉じたい前歯の長さを短くしたい

治療方法:インビザラインgo 上顎 前歯形態修正

治療費用:¥440000(税込)

治療期間:4ヶ月

治療のリスクデメリット:装着時間が短いと治療計画通りに進まない 保定装置を怠ると後戻りする

Before

After

治療後は前歯の長さを整える形態修正を行いました。当院での矯正治療後には、ご希望の方には形態修正を無料で行なっています。

マウスピース矯正に関するよくある質問

マウスピース矯正に興味があっても、「本当に成功するの?」「もし失敗したらどうなるの?」と不安に思う方は少なくありません。

ここでは、マウスピース矯正の失敗やトラブルに関して、特に多く寄せられる疑問とその回答をわかりやすく解説します。

Q1. 失敗した場合、治療費は戻ってきますか?

治療費の返金や追加費用の扱いは、クリニックや契約内容によって異なります。

多くの医院では、治療開始前に提示される費用の中にリファインメント費用が含まれているか、別途発生するかが明記されています。

一部のクリニックでは、「理想の歯並びにならなかった場合」に返金保証制度を設けていることもありますが、条件が限定されているため、契約前に必ず確認することが大切です。

また、途中で治療を中断する場合や転院を希望する場合は、進行度に応じた解約・返金規定が適用されます。契約内容を事前に書面で確認しておくことで、費用に関するトラブルを防ぐことができます。

Q2. 失敗した場合、別の矯正方法に切り替えられますか?

マウスピース矯正で思うような結果が得られなかった場合でも、再矯正や他の矯正方法に切り替えることが可能です。

特に、歯の大きな回転や複雑な噛み合わせの調整など、マウスピース矯正が苦手とするケースでは、ワイヤー矯正に切り替えることで精密なコントロールが可能になります。

治療の方向性を見直す際には、現在の担当医に相談するとともに、他院の矯正専門医にセカンドオピニオンを求めるのも有効です。複数の意見を参考にすることで、より適した治療法を選択しやすくなります。

Q3. 矯正治療後に後戻りする主な原因は何ですか?

矯正治療後に歯が元の位置に戻ってしまう「後戻り」は、治療が成功していても起こることがあります。

後戻りの原因は、矯正後に装着が必要なリテーナー(保定装置)を正しく使用していないことです。歯は新しい位置に安定するまで時間がかかるため、医師の指示に従い、数年間はリテーナーを装着し続ける必要があります。

また、舌で歯を押す癖(舌癖)や頬杖、食いしばりなどの生活習慣が残っている場合も、歯に余計な力がかかり後戻りの原因となります。治療後も、こうした癖を改善しながらメンテナンスを続けることが大切です。

Q4. 重度の歯並びでもマウスピース矯正で治せますか?

重度の不正咬合や骨格的な問題がある場合、マウスピース矯正だけでの治療は難しいことがあります。

特に、顎の骨の位置が原因となっている出っ歯や受け口、歯の移動距離が大きい重度の叢生(デコボコした歯並び)は、マウスピース矯正では十分な矯正力を発揮できないケースが多いです。

このような場合には、ワイヤー矯正や外科手術を併用する「外科的矯正治療」が推奨されます。

治療の適応範囲は患者ごとに異なるため、治療前には必ず精密検査を受け、骨格や歯の状態に合った方法を専門医と一緒に検討しましょう。

関連記事:失敗しないマウスピース矯正 マウスピース矯正で治療を成功させる秘訣

まとめ

マウスピース矯正は、見た目や快適さに優れた治療法ですが、装着時間の不足や治療計画の誤りなどによって失敗することもあります。

失敗を防ぐには、経験豊富な矯正専門医を選び、自己管理と定期通院を徹底することが欠かせません。

また、治療計画説明の際に、治療上起こりえる可能性のあるトラブルや治療のリスク、デメリット、ゴール設定等についての説明が行われているかも治療を重要です。

マウスピース矯正は、ワイヤー装置に比べると痛くなく取り外しができるため、手軽に始められることがメリットです。

しかし、中等度以上の歯並び不正の場合には、個々の歯の動きによって不測の事態が起こることも想定したリカバリー技術が必要です。

矯正を始める前には、矯正相談に足を運び、治療方針や費用、期間についてよく説明を受けることが大切です。

正しい知識と適切なサポートを受けながら治療を進めれば、理想の歯並びに近づくことができます。

当院のInstagramアカウントはこちら

-

治療相談受付中!

まずはお気軽にご連絡ください。 -

\ お電話はこちら /

⌚受付時間:10:00-13:00/14:30-19:00

-

\ 治療相談受付中! /

矯正無料相談・審美治療相談

監修者

- アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿 小川 朗子(おがわ あきこ)

-

1996年 鶴見大学歯学部卒業

1997年〜2006年 都内開業医勤務

2004年〜南青山デンタルクリニック副院長

2006年 アンチエイジングデンタルクリニック恵比寿開院

2007年 抗加齢医学会認定専門医取得

2015年 インビザライン認定医取得

2017年 高濃度ビタミンC点滴認定医取得

2018年 インディアナ州立大学歯学部 歯科矯正プログラム認定医取得

2018年 著書「若さを取り戻す歯のエイジングケア」出版 - 公式サイトトップへ